CARTA DEL DIRECTOR «Por quien caduca ya su valentía» PEDRO J. RAMIREZ

15-10-06

CARTA DEL DIRECTOR

«Por quien caduca ya su valentía»

PEDRO J. RAMIREZ

CARTA DEL DIRECTOR

«Por quien caduca ya su valentía»

PEDRO J. RAMIREZ

Cuando a mediados de los 90 mi excompañero de colegio José Manuel Soares Gamboa me escribió para contarme cómo el comando Madrid había intentado asesinarme unos años antes, enseguida descarté la idea de emprender acciones penales, sin tan siquiera tomarme la molestia de echar cuentas para saber si el delito estaba o no prescrito. Aunque ni entonces ni ahora -cuando grabando un programa de televisión volvió a utilizar la palabra «ejecución» para expresar lo que pretendían hacer conmigo esos autonombrados verdugos- podía sentir la menor simpatía o comprensión hacia Soares Gamboa, era indiscutible que, en mi caso, él me había contado lo que sabía movido por el arrepentimiento y que, en los de aquellas de sus víctimas que ya nunca podrían recibir confidencias parecidas, al menos había tratado de paliar el irreparable daño causado, testificando contra los restantes asesinos.

Pero junto a su responsabilidad, cuando se presentó en el polideportivo Magariños a comprobar si yo había acudido a aquel partido del Estudiantes -afortunadamente no fue el caso-, estaba también la de los otros dos terroristas que aguardaban su aviso en el piso franco de la calle Carranza con el artefacto explosivo preparado para insertarlo mediante el sistema de anzuelo en las llantas de mi coche. Sin embargo uno de ellos -Esteban Esteban Nieto- estaba ya afectado en prisión por la devastadora enfermedad que le llevaría a la tumba y el otro -José Ignacio de Juana Chaos- acumulaba condenas de hasta 3.000 años por nada menos que 25 asesinatos consumados. Añadir a todas aquellas sentencias una más, por un delito conexo en grado de tentativa, hubiera supuesto algo así como derramar un vaso de agua desde el ojo de buey del camarote de un barco en medio del océano.

(.../...)

Una congénita dificultad para el odio y el rencor me impedía por otra parte somatizar lo que podía haber ocurrido, pero no ocurrió: en definitiva mi vida había sido muy fértil desde entonces y él no tenía otro horizonte, o al menos eso era lo que yo creía, que pudrirse entre rejas para siempre. En realidad yo no fui consciente de la verdadera calaña de aquel detrito humano hasta que uno de nuestros periodistas tuvo acceso un par de años más tarde a la carta que escribió a una amiga, inmediatamente después del asesinato en Sevilla del matrimonio Jiménez Becerril.

La más tristemente célebre de sus abyectas expresiones dirigidas a los familiares y amigos de aquella joven pareja que dejaba tres huérfanos -«En la cárcel, sus lloros son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajada limpia»- todavía resuena en la memoria espantada de muchos españoles. Pero no voy a ahorrar ni al presidente del Gobierno, ni a los ministros del Interior y Justicia, ni al Fiscal General del Estado algunos de los restantes comentarios que retratan al individuo infame en cuyo beneficio todo indica que acaban de negociar y pactar:

«Me estoy tragando todas las noticias de la ekintza de Sevilla (así llaman los etarras a los asesinatos). Me encanta ver las caras desencajadas que tienen... Con esta ekintza ya he comido yo para todo el mes. ¡Perfecta! Ahora están recogiendo el sufrimiento que desde hace décadas vienen repartiendo entre los presos, y eso que todavía seguimos siendo monjitas de la caridad. El día, que sin duda llegará, aunque todavía falte un poco, en que actuemos como lo hacía el Irgun judío contra los ingleses, el FLN argelino contra los franceses, o el IRA contra los británicos, ese día ganaremos como ganaron ellos. ¿Acaso les importan a ellos los niños cuando son los nuestros? Pues no tenemos nosotros hijos huérfanos o que no pueden ver a sus padres por la dispersión... Y los nuestros no tienen pensiones ni la vida resuelta como la de ellos. ¡Qué asco!».

De acuerdo en las dos últimas palabras. Al margen del sentido que pueda tener en pleno fragor de las polémicas del 2006 recordar cómo un emblemático gerifalte etarra auguraba en el 98 que pronto llegaría el día en el que su organización provocaría masacres indiscriminadas de civiles -y que ese sería el germen de su victoria-, la inigualable vileza de estas líneas, probablemente escritas con pleno conocimiento de que iban a ser controladas y difundidas, debería hacer palidecer a cuantos han participado ahora en la inmoral componenda que ha puesto fin a la huelga de hambre del autor.

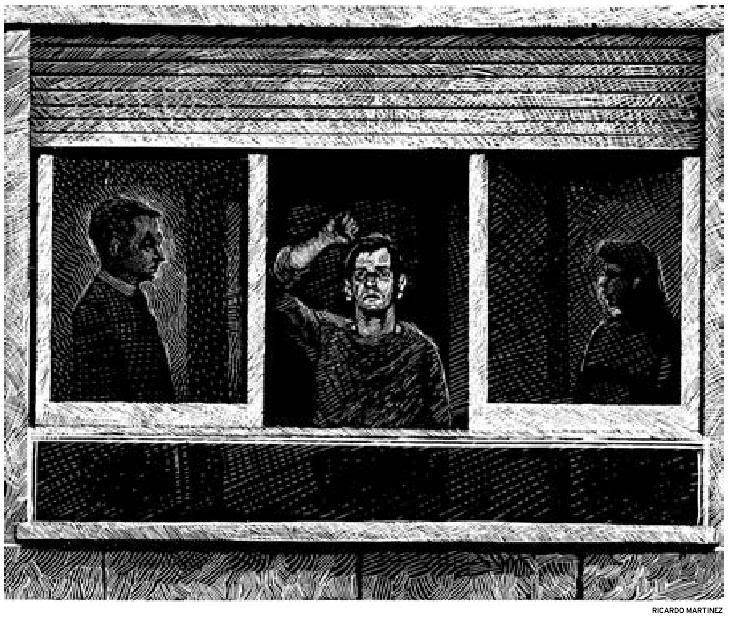

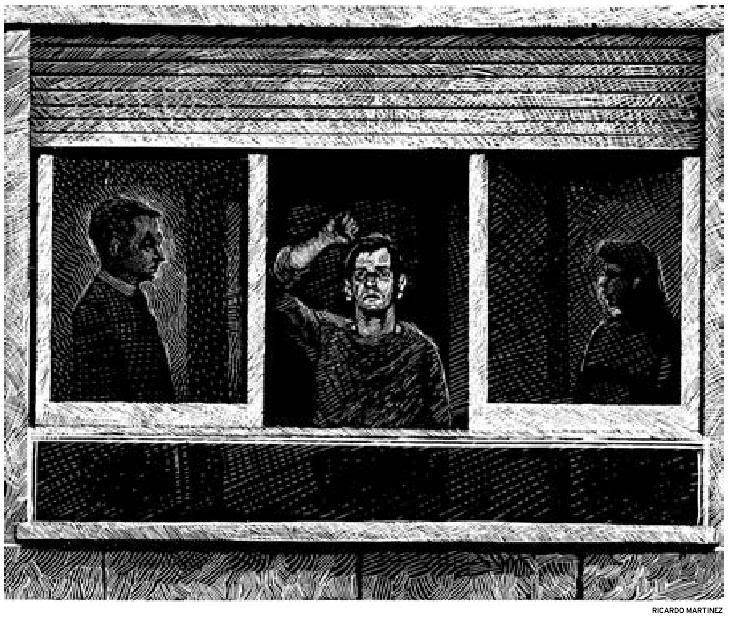

Ignoro si la destinataria de esta misiva en la que un fanático monstruoso se permitía emprenderla simbólicamente a puntapiés con los cráneos de las últimas víctimas de sus conmilitones era la misma mujer de apariencia frágil, con un vestido azul de tirantes y los hombros al aire, cuyos contornos borrosos quedaron plasmados, junto al saludo puño en alto del propio De Juana, en la fotografía de la ventana del Hospital de Algeciras publicada hace 11 días en la portada del Gara. Ignoro incluso si la difusión de esa imagen, como la propia presencia allí y en el 12 de Octubre de Madrid de la «compañera» del cabecilla etarra no fueron sino dos renglones más de todo lo acordado por el Gobierno y la dirección de Batasuna para hacerle desistir de su coacción pasiva.

Lo que sí conozco a ciencia cierta es que ni la familia Jiménez Becerril, ni las familias de los 25 asesinados directamente por De Juana pudieron hacer nada por preservar la vida de sus seres queridos. De lo que no me cabe por desgracia la menor duda es de que ninguna de esas víctimas tuvo la opción postrera de aferrarse a la existencia en el momento en que la guadaña del tiro en la nuca o el coche bomba se cernía sobre su tránsito desprevenido. Y su memoria y su dignidad -que en definitiva es la de todos cuantos les hemos sobrevivido- es lo que me hace sentir el hondo desgarro por lo ocurrido ahora como la mayor afrenta que hemos sufrido los demócratas desde aquella tarde de enero de 2005 en que Zapatero recibió la anhelada carta de Batasuna que le permitió abrir el proceso.

¿A quién sentará el juicio de la Historia en el banquillo de ese proceso? Cada día que transcurre, cada umbral que se franquea, cada velo que se rasga, cada espacio legal que se entrega, la mezcla de esperanza e inquietud con que asistíamos a la interpretación de los primeros compases de esta partitura va abriendo paso a la más alarmada de las zozobras. No hay asesinatos, es cierto, ¿pero qué es lo que se está gestando a cambio?

El anuncio de la drástica rebaja de la petición fiscal, reduciendo a una dieciseisava parte -¡de 96 a 6!- los años de cárcel que se solicitaban a De Juana por sus nuevos delitos de amenazas terroristas e integración en banda armada, como premio por haber desistido de interponer su propio cadáver en el camino del proceso, es desde luego la mayor humillación a que ha sido sometido el Estado de Derecho en España en las casi tres décadas de vigencia de la Constitución. Algo infinitamente más grave que la foto de Patxi López con Batasuna, en la medida en que implica poner también el Código Penal en tregua y hacerlo en pro del más aborrecible de los seres.

A este Gobierno le faltan los principios, pero le sobran los juglares. ¡Cuánto sonrojo produce leer que lo planteado hace un año, cuando López Aguilar sacaba pecho por la contundencia de la Fiscalía, era insostenible «por su manifiesta exageración y falta de proporcionalidad»! ¿No ha sido acaso mucho más «exagerado» y mucho más «falto de proporcionalidad» que aquellos 3.000 años de merecida reclusión hayan podido subsumirse en 18 y que, a la hora del finiquito, a este individuo ni siquiera le venga a salir por un año de cárcel el precio de cada asesinato? Claro, pero la ley es la ley. De acuerdo: la de entonces y la de ahora. El atolondrado Código Penal franquista incapaz de prever lo que se nos venía encima en materia terrorista y el escarmentado Código Penal de la democracia que, reforma tras reforma, ha terminado por cogerles la medida a nuestros más mortales enemigos.

Lo que además de estúpido resulta indecente es pedir que no recaigan todos los nuevos rigores legales sobre quien se encuentra a punto de beneficiarse tan escandalosamente de las viejas laxitudes. Máxime cuando no hay dos De Juana Chaos, separados -como en el caso de Soares Gamboa- por el don de la contrición, sino un único canalla, contumazmente rebozado en el fango de su iniquidad.

La rendición del Ministerio Público -ergo del poder ejecutivo- bajo el peso de un chantaje, a mitad de camino entre el delirio compulsivo del criminal capaz de terminar asesinándose a si mismo y la farsa de las lonchas de jamón de york y zumos de frutas que hoy desvela nuestro suplemento Crónica, no puede ser interpretada sino como un espeluznante síntoma de la debilidad con que se enfoca cuanto comenzará a suceder ahora. Con este rasero y antecedente, échense a temblar cada vez que vuelvan a escuchar la palabra «mesa», pues sólo quedará por ver qué principio constitucional les servirá a los ávidos comensales de aperitivo, cuál devorarán como plato principal y cuáles reservarán para el postre o para acompañar el café, la copa y el puro antes de acceder a levantarse.

Hace exactamente un cuarto de siglo Margaret Thatcher tuvo que afrontar un reto similar con tres importantes diferencias: Bobby Sands era mucho menos sanguinario que De Juana (sólo estaba condenado a 14 años por participar en un tiroteo contra la policía), perseguía algo relativamente simbólico (el derecho a vestir ropas civiles como expresión de su pretendido carácter de preso político) y la suya era una huelga de hambre sin trampa ni jamón (a sus 28 años entró en coma en menos días de los que ha aguantado sin demasiadas complicaciones este Aníbal Lecter cincuentón). Pues bien, la Dama de Hierro ni parpadeó: «El crimen es el crimen. Conceder ese status político supondría otorgar una licencia para matar a hombres, mujeres y niños. Por eso no se lo daremos nunca».

Eso no significaba que fuera insensible a la tragedia en marcha. De hecho Thatcher no se quedó cruzada de brazos sino que logró movilizar al Gobierno de Dublín y al propio Vaticano para que convencieran a la familia de Sands de que le instaran a deponer su actitud o al menos pidieran su alimentación obligatoria. Todo fue en vano -porque no había contrapartidas políticas- y los recuerdos que la Primera Ministra dejó en sus memorias sobre el primado irlandés Cardenal O'Fiaich podrían muy bien ser de aplicación a nuestro monseñor Uriarte, que de nuevo ha vuelto a ser perejil en esta salsa y al que yo nunca podré dejar de denominar el obispo pardo en recuerdo de su conducta durante el funeral por López de Lacalle: «No era un mal hombre, pero era un republicano romántico cuyo nacionalismo parecía prevalecer sobre su deber cristiano de ofrecer una indiscriminada resistencia al terrorismo y al crimen».

A los tres días de la muerte del militante del IRA, loado ya por Castro y por Mandela, convertido ya en protagonista de canciones y poemas, la Primera Ministra advirtió a los que estaban secundando su autodestructivo método de presión que la vida de Sands se había perdido «de forma innecesaria y fútil». «Y digo fútil -añadió- porque el status político que pretenden los huelguistas de hambre nunca les será concedido, porque el asesinato nunca es otra cosa sino asesinato».

No había ni siquiera transcurrido un mes cuando el saldo de nuevos activistas abocados a esa estéril tragedia era ya de nueve y Thatcher realizaba su cuarta visita al Ulster. En una entrevista en televisión dijo, refiriéndose al IRA: «Es a ellos a quienes les corresponde acabar con esto. Son ellos los que están siendo inflexibles, intransigentes, en la forma fría y brutalmente cínica en que se están comportando». Y como quiera que el periodista insinuara que también podía percibirse la misma «inflexibilidad» por parte del Gobierno, ella remachó: «Sí, en el respaldo del imperio de la ley, en la defensa imparcial de las personas, en la determinación de hacer frente a la violencia, es cierto que soy inflexible». Fin de las citas.

Dieciséis años después de su salida del poder la firmeza de Mrs. Thatcher ante este y otros dramáticos desafíos al Estado -la huelga de los mineros, la invasión de las Malvinas- continúa siendo fuente de inspiración incluso para sus adversarios políticos. Sólo llevando a las filas del IRA el convencimiento de que jamás obtendrían nada por la fuerza -aunque recurrieran incluso a la modalidad que más simpatía podía suscitar alrededor del orbe- fueron posibles los acuerdos de Stormont que implican la restauración en Irlanda del Norte de un nivel de autonomía infinitamente menor que la que nadie se ha atrevido a cuestionar al País Vasco ni siquiera durante los espasmos más sangrientos de ETA. En el fondo el IRA ha abandonado las armas a cambio de muy poco más que la reinserción de sus presos. «El IRA ha hecho lo que queríamos que hiciera», proclamó Blair en Madrid con las riendas de la situación en la mano.

Si se quieren equiparar ambos procesos, empecemos por nivelar las competencias de uno y otro parlamento autónomo porque en España la «devolution» tendría que ser a favor del Gobierno central. Y con gusto respaldaríamos muchos las selecciones nacionales vasca y catalana si a cambio se nos permitiera disfrutar del espectáculo de ver al Athletic disputando su Campeonato Nacional de Liga con el Azkoyen y al Barça el suyo con el Martorell. Lo que no es de recibo es pretender estar al plato y a las tajadas, acogiéndose a cada comparación sólo en lo favorable.

Mrs. Thatcher será siempre recordada como una estadista valiente -«The lady is not for turning» («la dama no se echa atrás»), decía su más reputado eslogan- y su largo mandato quedará como la base de la era de prosperidad e influencia neovictoriana que el Reino Unido viene disfrutando desde entonces. En la España de Zapatero se ha primado la vida de un ser repulsivo con la vana pretensión de proteger el proceso de los tantarantanes de la kale borroka, y al hacerlo se ha transmitido al enemigo un terrible mensaje de debilidad. ¿Qué fue de aquella presunta firmeza moral del promotor del pacto antiterrorista que prometía a sus compañeros vascos que jamás traicionaría la memoria de las víctimas?

La transigencia ante De Juana, unida a la imparable escalada de la violencia política en Cataluña y al paulatino desistimiento de la defensa de los valores constitucionales por parte de casi todas las instituciones del Estado son síntomas del prematuro envejecimiento de nuestro proyecto democrático. Y quien lo lidera, cada vez más prisionero de las consecuencias de sus propios actos, bien merece, dentro de este diagnóstico de acomodado pesimismo -sólo nos salva la economía de la zona euro-, el último verso del primer cuarteto de aquel soneto que tan bien expresó la decadencia de España y el desaliento de Quevedo:

«Miré los muros de la patria mía,/

si un tiempo fuertes ya desmoronados/

de la carrera de la edad cansados/

por quien caduca ya su valentía»

Comprendo que no es una referencia simpática, pero mucho peor será el día en que haya que dedicarle el último verso del poema.

pedroj.ramirez@el-mundo.es

Pero junto a su responsabilidad, cuando se presentó en el polideportivo Magariños a comprobar si yo había acudido a aquel partido del Estudiantes -afortunadamente no fue el caso-, estaba también la de los otros dos terroristas que aguardaban su aviso en el piso franco de la calle Carranza con el artefacto explosivo preparado para insertarlo mediante el sistema de anzuelo en las llantas de mi coche. Sin embargo uno de ellos -Esteban Esteban Nieto- estaba ya afectado en prisión por la devastadora enfermedad que le llevaría a la tumba y el otro -José Ignacio de Juana Chaos- acumulaba condenas de hasta 3.000 años por nada menos que 25 asesinatos consumados. Añadir a todas aquellas sentencias una más, por un delito conexo en grado de tentativa, hubiera supuesto algo así como derramar un vaso de agua desde el ojo de buey del camarote de un barco en medio del océano.

(.../...)

Una congénita dificultad para el odio y el rencor me impedía por otra parte somatizar lo que podía haber ocurrido, pero no ocurrió: en definitiva mi vida había sido muy fértil desde entonces y él no tenía otro horizonte, o al menos eso era lo que yo creía, que pudrirse entre rejas para siempre. En realidad yo no fui consciente de la verdadera calaña de aquel detrito humano hasta que uno de nuestros periodistas tuvo acceso un par de años más tarde a la carta que escribió a una amiga, inmediatamente después del asesinato en Sevilla del matrimonio Jiménez Becerril.

La más tristemente célebre de sus abyectas expresiones dirigidas a los familiares y amigos de aquella joven pareja que dejaba tres huérfanos -«En la cárcel, sus lloros son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajada limpia»- todavía resuena en la memoria espantada de muchos españoles. Pero no voy a ahorrar ni al presidente del Gobierno, ni a los ministros del Interior y Justicia, ni al Fiscal General del Estado algunos de los restantes comentarios que retratan al individuo infame en cuyo beneficio todo indica que acaban de negociar y pactar:

«Me estoy tragando todas las noticias de la ekintza de Sevilla (así llaman los etarras a los asesinatos). Me encanta ver las caras desencajadas que tienen... Con esta ekintza ya he comido yo para todo el mes. ¡Perfecta! Ahora están recogiendo el sufrimiento que desde hace décadas vienen repartiendo entre los presos, y eso que todavía seguimos siendo monjitas de la caridad. El día, que sin duda llegará, aunque todavía falte un poco, en que actuemos como lo hacía el Irgun judío contra los ingleses, el FLN argelino contra los franceses, o el IRA contra los británicos, ese día ganaremos como ganaron ellos. ¿Acaso les importan a ellos los niños cuando son los nuestros? Pues no tenemos nosotros hijos huérfanos o que no pueden ver a sus padres por la dispersión... Y los nuestros no tienen pensiones ni la vida resuelta como la de ellos. ¡Qué asco!».

De acuerdo en las dos últimas palabras. Al margen del sentido que pueda tener en pleno fragor de las polémicas del 2006 recordar cómo un emblemático gerifalte etarra auguraba en el 98 que pronto llegaría el día en el que su organización provocaría masacres indiscriminadas de civiles -y que ese sería el germen de su victoria-, la inigualable vileza de estas líneas, probablemente escritas con pleno conocimiento de que iban a ser controladas y difundidas, debería hacer palidecer a cuantos han participado ahora en la inmoral componenda que ha puesto fin a la huelga de hambre del autor.

Ignoro si la destinataria de esta misiva en la que un fanático monstruoso se permitía emprenderla simbólicamente a puntapiés con los cráneos de las últimas víctimas de sus conmilitones era la misma mujer de apariencia frágil, con un vestido azul de tirantes y los hombros al aire, cuyos contornos borrosos quedaron plasmados, junto al saludo puño en alto del propio De Juana, en la fotografía de la ventana del Hospital de Algeciras publicada hace 11 días en la portada del Gara. Ignoro incluso si la difusión de esa imagen, como la propia presencia allí y en el 12 de Octubre de Madrid de la «compañera» del cabecilla etarra no fueron sino dos renglones más de todo lo acordado por el Gobierno y la dirección de Batasuna para hacerle desistir de su coacción pasiva.

Lo que sí conozco a ciencia cierta es que ni la familia Jiménez Becerril, ni las familias de los 25 asesinados directamente por De Juana pudieron hacer nada por preservar la vida de sus seres queridos. De lo que no me cabe por desgracia la menor duda es de que ninguna de esas víctimas tuvo la opción postrera de aferrarse a la existencia en el momento en que la guadaña del tiro en la nuca o el coche bomba se cernía sobre su tránsito desprevenido. Y su memoria y su dignidad -que en definitiva es la de todos cuantos les hemos sobrevivido- es lo que me hace sentir el hondo desgarro por lo ocurrido ahora como la mayor afrenta que hemos sufrido los demócratas desde aquella tarde de enero de 2005 en que Zapatero recibió la anhelada carta de Batasuna que le permitió abrir el proceso.

¿A quién sentará el juicio de la Historia en el banquillo de ese proceso? Cada día que transcurre, cada umbral que se franquea, cada velo que se rasga, cada espacio legal que se entrega, la mezcla de esperanza e inquietud con que asistíamos a la interpretación de los primeros compases de esta partitura va abriendo paso a la más alarmada de las zozobras. No hay asesinatos, es cierto, ¿pero qué es lo que se está gestando a cambio?

El anuncio de la drástica rebaja de la petición fiscal, reduciendo a una dieciseisava parte -¡de 96 a 6!- los años de cárcel que se solicitaban a De Juana por sus nuevos delitos de amenazas terroristas e integración en banda armada, como premio por haber desistido de interponer su propio cadáver en el camino del proceso, es desde luego la mayor humillación a que ha sido sometido el Estado de Derecho en España en las casi tres décadas de vigencia de la Constitución. Algo infinitamente más grave que la foto de Patxi López con Batasuna, en la medida en que implica poner también el Código Penal en tregua y hacerlo en pro del más aborrecible de los seres.

A este Gobierno le faltan los principios, pero le sobran los juglares. ¡Cuánto sonrojo produce leer que lo planteado hace un año, cuando López Aguilar sacaba pecho por la contundencia de la Fiscalía, era insostenible «por su manifiesta exageración y falta de proporcionalidad»! ¿No ha sido acaso mucho más «exagerado» y mucho más «falto de proporcionalidad» que aquellos 3.000 años de merecida reclusión hayan podido subsumirse en 18 y que, a la hora del finiquito, a este individuo ni siquiera le venga a salir por un año de cárcel el precio de cada asesinato? Claro, pero la ley es la ley. De acuerdo: la de entonces y la de ahora. El atolondrado Código Penal franquista incapaz de prever lo que se nos venía encima en materia terrorista y el escarmentado Código Penal de la democracia que, reforma tras reforma, ha terminado por cogerles la medida a nuestros más mortales enemigos.

Lo que además de estúpido resulta indecente es pedir que no recaigan todos los nuevos rigores legales sobre quien se encuentra a punto de beneficiarse tan escandalosamente de las viejas laxitudes. Máxime cuando no hay dos De Juana Chaos, separados -como en el caso de Soares Gamboa- por el don de la contrición, sino un único canalla, contumazmente rebozado en el fango de su iniquidad.

La rendición del Ministerio Público -ergo del poder ejecutivo- bajo el peso de un chantaje, a mitad de camino entre el delirio compulsivo del criminal capaz de terminar asesinándose a si mismo y la farsa de las lonchas de jamón de york y zumos de frutas que hoy desvela nuestro suplemento Crónica, no puede ser interpretada sino como un espeluznante síntoma de la debilidad con que se enfoca cuanto comenzará a suceder ahora. Con este rasero y antecedente, échense a temblar cada vez que vuelvan a escuchar la palabra «mesa», pues sólo quedará por ver qué principio constitucional les servirá a los ávidos comensales de aperitivo, cuál devorarán como plato principal y cuáles reservarán para el postre o para acompañar el café, la copa y el puro antes de acceder a levantarse.

Hace exactamente un cuarto de siglo Margaret Thatcher tuvo que afrontar un reto similar con tres importantes diferencias: Bobby Sands era mucho menos sanguinario que De Juana (sólo estaba condenado a 14 años por participar en un tiroteo contra la policía), perseguía algo relativamente simbólico (el derecho a vestir ropas civiles como expresión de su pretendido carácter de preso político) y la suya era una huelga de hambre sin trampa ni jamón (a sus 28 años entró en coma en menos días de los que ha aguantado sin demasiadas complicaciones este Aníbal Lecter cincuentón). Pues bien, la Dama de Hierro ni parpadeó: «El crimen es el crimen. Conceder ese status político supondría otorgar una licencia para matar a hombres, mujeres y niños. Por eso no se lo daremos nunca».

Eso no significaba que fuera insensible a la tragedia en marcha. De hecho Thatcher no se quedó cruzada de brazos sino que logró movilizar al Gobierno de Dublín y al propio Vaticano para que convencieran a la familia de Sands de que le instaran a deponer su actitud o al menos pidieran su alimentación obligatoria. Todo fue en vano -porque no había contrapartidas políticas- y los recuerdos que la Primera Ministra dejó en sus memorias sobre el primado irlandés Cardenal O'Fiaich podrían muy bien ser de aplicación a nuestro monseñor Uriarte, que de nuevo ha vuelto a ser perejil en esta salsa y al que yo nunca podré dejar de denominar el obispo pardo en recuerdo de su conducta durante el funeral por López de Lacalle: «No era un mal hombre, pero era un republicano romántico cuyo nacionalismo parecía prevalecer sobre su deber cristiano de ofrecer una indiscriminada resistencia al terrorismo y al crimen».

A los tres días de la muerte del militante del IRA, loado ya por Castro y por Mandela, convertido ya en protagonista de canciones y poemas, la Primera Ministra advirtió a los que estaban secundando su autodestructivo método de presión que la vida de Sands se había perdido «de forma innecesaria y fútil». «Y digo fútil -añadió- porque el status político que pretenden los huelguistas de hambre nunca les será concedido, porque el asesinato nunca es otra cosa sino asesinato».

No había ni siquiera transcurrido un mes cuando el saldo de nuevos activistas abocados a esa estéril tragedia era ya de nueve y Thatcher realizaba su cuarta visita al Ulster. En una entrevista en televisión dijo, refiriéndose al IRA: «Es a ellos a quienes les corresponde acabar con esto. Son ellos los que están siendo inflexibles, intransigentes, en la forma fría y brutalmente cínica en que se están comportando». Y como quiera que el periodista insinuara que también podía percibirse la misma «inflexibilidad» por parte del Gobierno, ella remachó: «Sí, en el respaldo del imperio de la ley, en la defensa imparcial de las personas, en la determinación de hacer frente a la violencia, es cierto que soy inflexible». Fin de las citas.

Dieciséis años después de su salida del poder la firmeza de Mrs. Thatcher ante este y otros dramáticos desafíos al Estado -la huelga de los mineros, la invasión de las Malvinas- continúa siendo fuente de inspiración incluso para sus adversarios políticos. Sólo llevando a las filas del IRA el convencimiento de que jamás obtendrían nada por la fuerza -aunque recurrieran incluso a la modalidad que más simpatía podía suscitar alrededor del orbe- fueron posibles los acuerdos de Stormont que implican la restauración en Irlanda del Norte de un nivel de autonomía infinitamente menor que la que nadie se ha atrevido a cuestionar al País Vasco ni siquiera durante los espasmos más sangrientos de ETA. En el fondo el IRA ha abandonado las armas a cambio de muy poco más que la reinserción de sus presos. «El IRA ha hecho lo que queríamos que hiciera», proclamó Blair en Madrid con las riendas de la situación en la mano.

Si se quieren equiparar ambos procesos, empecemos por nivelar las competencias de uno y otro parlamento autónomo porque en España la «devolution» tendría que ser a favor del Gobierno central. Y con gusto respaldaríamos muchos las selecciones nacionales vasca y catalana si a cambio se nos permitiera disfrutar del espectáculo de ver al Athletic disputando su Campeonato Nacional de Liga con el Azkoyen y al Barça el suyo con el Martorell. Lo que no es de recibo es pretender estar al plato y a las tajadas, acogiéndose a cada comparación sólo en lo favorable.

Mrs. Thatcher será siempre recordada como una estadista valiente -«The lady is not for turning» («la dama no se echa atrás»), decía su más reputado eslogan- y su largo mandato quedará como la base de la era de prosperidad e influencia neovictoriana que el Reino Unido viene disfrutando desde entonces. En la España de Zapatero se ha primado la vida de un ser repulsivo con la vana pretensión de proteger el proceso de los tantarantanes de la kale borroka, y al hacerlo se ha transmitido al enemigo un terrible mensaje de debilidad. ¿Qué fue de aquella presunta firmeza moral del promotor del pacto antiterrorista que prometía a sus compañeros vascos que jamás traicionaría la memoria de las víctimas?

La transigencia ante De Juana, unida a la imparable escalada de la violencia política en Cataluña y al paulatino desistimiento de la defensa de los valores constitucionales por parte de casi todas las instituciones del Estado son síntomas del prematuro envejecimiento de nuestro proyecto democrático. Y quien lo lidera, cada vez más prisionero de las consecuencias de sus propios actos, bien merece, dentro de este diagnóstico de acomodado pesimismo -sólo nos salva la economía de la zona euro-, el último verso del primer cuarteto de aquel soneto que tan bien expresó la decadencia de España y el desaliento de Quevedo:

«Miré los muros de la patria mía,/

si un tiempo fuertes ya desmoronados/

de la carrera de la edad cansados/

por quien caduca ya su valentía»

Comprendo que no es una referencia simpática, pero mucho peor será el día en que haya que dedicarle el último verso del poema.

pedroj.ramirez@el-mundo.es

Comentarios

Vencida de la edad sentí mi espada,

y no hallé cosa en que poner los ojos

que no fuese recuerdo de la muerte.